活動内容

1 . 農村の組織化サポート

私たちは、農業を中心としたサービスで、農村コミュニティが互いに支え合いながら生活向上を目指す仕組みを提供しています。

「Table banking group」や「self-help group」と呼ばれる自助グループは、現金貯蓄やローンを通じて生活を支える最も身近なセーフティネットとして、多くの地域で機能しています。しかし、貯蓄の有効活用や運営の課題に直面するグループがほとんどで、誰の助けも借りずに成功する例は稀です。また、自助グループより規模の大きい協同組合も多く存在しますが、機能しているのは一部の輸出作物を扱う組合に限られ、サービス内容も日本の農協の仕組みとは大きく異なります。

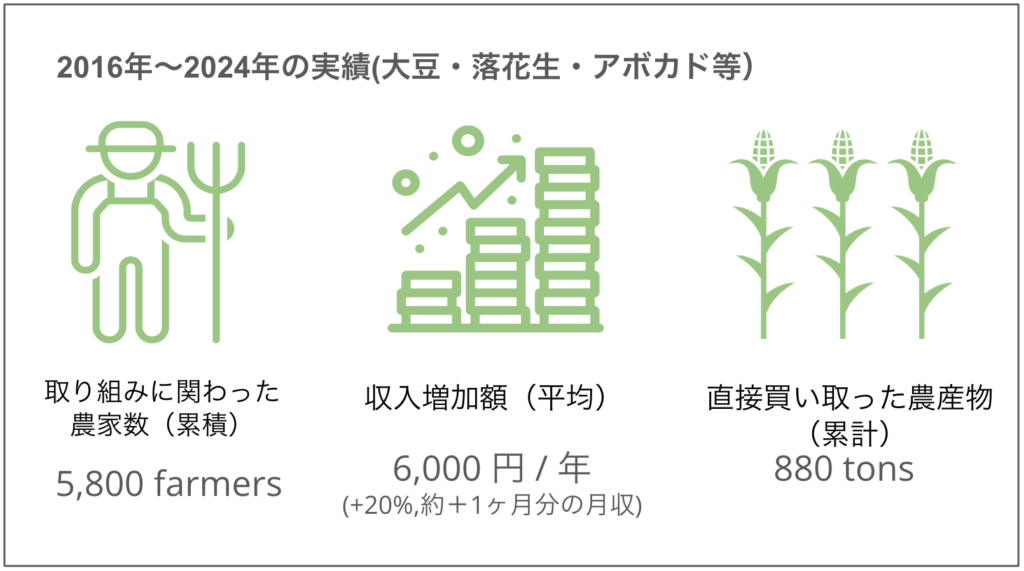

代表の薬師川は、農業の選択肢が限られるケニアの農村地域で、自助グループの形成や農業資材の調達、技術指導を行い、600農家を39のグループに組織化し、大豆栽培を通じた自立運営を主導してきました。これらの実績はあるものの、地域や国を越え、持続可能な仕組みを築くにはさらなる取り組みが必要です。

Canopyon Initiativeでは、こうした経験をもとに、ビジネスだけでは実現が難しいプログラムを充実させていきます。同じビジョンを共有するリーダーたちと協力し、スピードを加速。特定のモデルに固執せず、地域ごとの特色を尊重しながら最適なモデルを模索し、成功事例を広げていきます。

大豆プロジェクト

アルファジリでは、「アルファチャマ」と呼ばれる自助グループの仕組みを導入し、大豆栽培を収入向上の手段として普及させました。その成果はForbesにも取り上げられています。

今後の拡大予定のモデル

果樹栽培を中心とした組織モデル

アボカドやマンゴー、マカダミアナッツなど収穫に時間がかかる果樹を対象に、共同で運営するデモファームを中心とした農村組織化を推進します。この手法で農業技術の普及と持続可能なモデル構築を目指します。

他組織との協働

自助グループ支援に取り組む他の団体とも協働し、お互いの強みを生かして成功モデルを発掘・拡大していきます。

Canopyon Initiativeは、地域性と共創を重視しながら農村の未来を切り拓いていきます。

2. 果樹の接ぎ木・高接ぎ改良による農家の収入向上

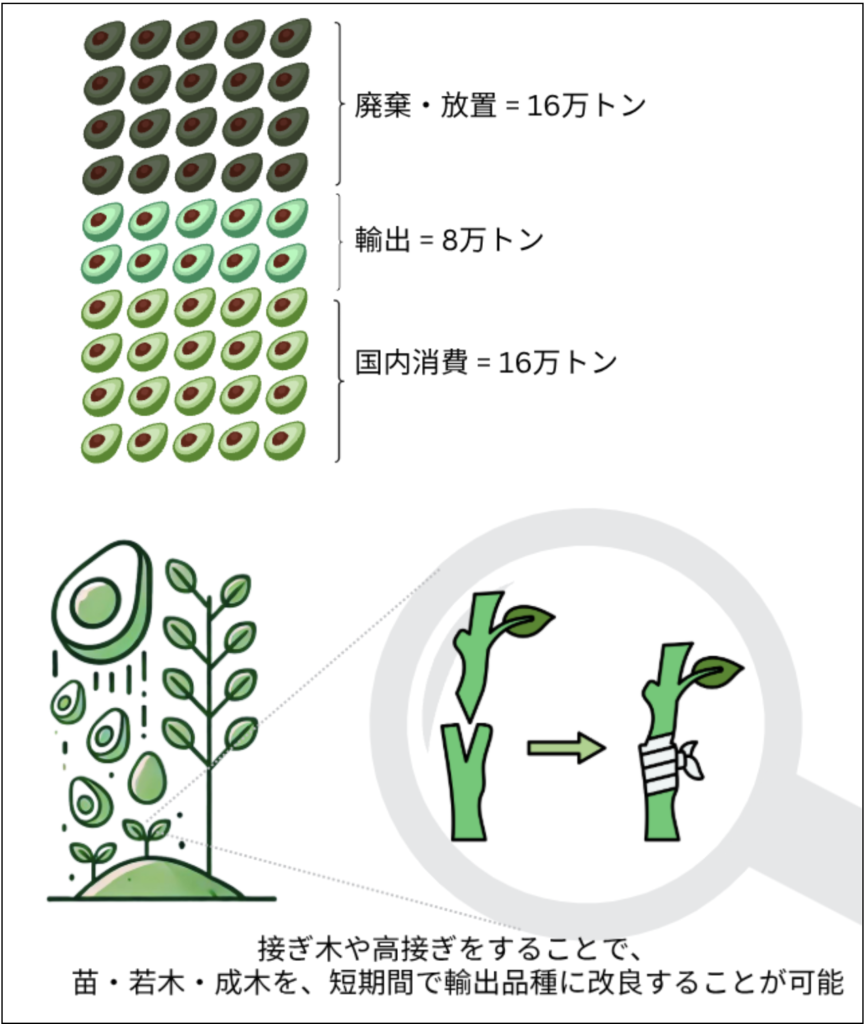

貧困地域の経済発展には、外貨を獲得できる農産物の生産が不可欠です。しかし、貧困地域では輸出向け作物を栽培するためのノウハウが不足しており、このギャップを埋めるサポートが求められています。

果樹類は労力が少なく長期的に収入を生む作物であり、他の換金作物と組み合わせるのに適しています。接ぎ木や高接ぎにより、果樹の品種改良や収穫時期短縮が可能ですが、こうした技術を知らない小規模農家が多いのが現状です。

例えば、ケニアのアボカド生産量は世界6位(約40万トン)で、輸出量は過去10年で8倍に増加していますが、その8割は不明品種で輸出に適しません。また、マンゴーに関しては、アフリカ全体が世界の13%の消費を支え、マラウイ共和国は生産量で世界7位を誇るなど、将来性のある果樹が多数存在します。

私たちは、生態系への配慮を前提に、こうした農作物を利用して貧困地域の農家が世界の需要に応えられるよう支援し、技術とノウハウのギャップを埋める役割を果たしていきます。

3. 生物多様性に関わるあらゆる活動

私たちは、生物多様性を守りながら農村の生活や環境を向上させるための取り組みを進めます。地域の特性に合わせたアプローチで、生活向上と生物多様性の両立を目指します。

土壌改良

健全な土壌は持続可能な農業の基盤です。私たちは、有機資材の活用や養分サイクルの改善など、土壌改良技術を地域に普及させます。土壌診断を行い、その地域に最適な方法で農地の肥沃化を進め、収量や品質の向上につなげます。

養蜂と養蜂家育成

養蜂を通じて地域の生態系を支えながら、農家の収入向上を目指します。養蜂のノウハウを提供し、はちみつや蜜蝋の生産で収益を上げる仕組みを構築します。また、ミツバチに適した環境づくりを進め、養蜂を持続的に発展させるモデルを広めます。

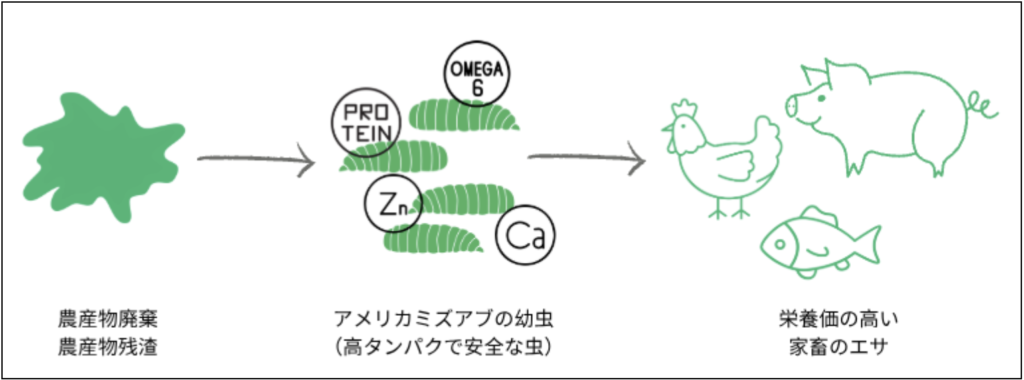

廃棄農産物を活用した高タンパク幼虫の繁殖(BSF)

ブラックソルジャーフライ(BSF)の幼虫繁殖を推進し、廃棄農産物を活用して家畜飼料を生産します。アボカドやマンゴーなどの廃棄物を餌に使い、高栄養価の飼料を提供します。この取り組みにより、農産物廃棄の削減や環境負荷の軽減とともに、新たな収入源を農家に提供します。